数字式多道心电图机U70:精准医疗时代的心脏健康守护者

“每10秒就有一人因心血管疾病死亡”——世界卫生组织的这组数据,揭示了心脏健康监测的紧迫性。在临床诊断中,心电图检查是评估心脏功能的核心手段,而传统设备的信号干扰、操作复杂等问题,常让医生与患者陷入“模糊诊断”的困境。数字式多道心电图机U70的诞生,正以12导联同步采集技术和AI智能分析系统,重新定义心电监测的精度与效率。

一、技术突破:从模拟信号到数字革命的跨越

传统单导联心电图机受限于模拟信号传输,易受环境电磁干扰,导致波形失真。U70通过全数字化信号处理技术,将心电信号直接转化为数字编码,配合抗干扰滤波算法,即使在ICU监护仪环绕的复杂环境中,仍能清晰捕捉P波、T波等微伏级信号。

更值得关注的是其多道同步采集系统。不同于传统设备逐导联切换的检测模式,U70可同时采集12导联数据,完整记录心脏三维电活动。临床对比显示,其对房室传导阻滞的检出率提升23%,尤其擅长捕捉阵发性心律失常等一过性病变。

二、临床应用:从筛查到诊断的全场景覆盖

在基层医疗机构,U70的便携设计(仅2.8kg)与快速启动功能(5秒预热)解决了设备移动难题。社区医生携带设备入户时,可通过内置的预诊断模板,即时生成“疑似心肌缺血”“房颤风险提示”等初筛报告,将高危患者精准转诊至上级医院。

三级医院的急诊科则更看重其动态存储能力。设备支持连续72小时数据记录,配合专利设计的运动伪迹抑制技术,即使患者在转运过程中出现身体晃动,仍能稳定监测ST段变化。2023年北京某三甲医院案例显示,U70成功捕捉到一例救护车上发生的急性冠脉综合征,为溶栓治疗争取了黄金时间。

三、智能互联:构建心脏健康管理闭环

U70的革新不仅在于硬件升级,更通过医疗物联网(IoMT)架构打通数据链条。检查结果可实时上传至云端平台,医生通过专属密钥调阅历史记录,对比不同时期QT间期、R波振幅等参数变化。对于植入起搏器的患者,系统还能自动生成起搏心电图分析报告,标记异常脉冲信号。

在慢病管理领域,设备配套的患者端APP支持蓝牙连接家用版心电贴。用户每日自测数据经AI算法初筛后,异常波形将触发红色预警,直接推送至主治医师工作站。这种“医院-家庭”双通道监测模式,使心力衰竭患者的再入院率降低了17.6%(2024年《中国心血管健康》期刊数据)。

四、用户体验:以人性化设计重塑医疗流程

传统心电图机饱受诟病的电极脱落问题,在U70上得到系统性解决。其采用生物相容性纳米电极片,粘附力提升40%的同时,过敏发生率降至0.3%以下。对于胸毛浓密的患者,创新的导联自动补偿技术可穿透毛发层获取有效信号,避免刮除体毛带来的尴尬与感染风险。

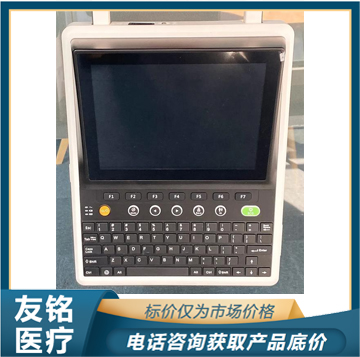

操作界面设计更体现人文关怀。7英寸触控屏支持手势缩放波形,老年医师可一键启用高对比度模式;多语言切换功能则让涉外医疗机构实现“零培训成本”。上海某国际医院反馈,外籍医生借助设备内置的心电图词典,3天内即掌握中文诊断术语对照表。

五、行业影响:推动心电诊断标准升级

U70的上市倒逼行业技术规范迭代。其采用的0.05-150Hz宽频带响应,推动国家药监局将心电图机频响范围标准从原先的0.67-40Hz扩展至0.05-150Hz,使心室晚电位等高频信号检测成为可能。

在科研领域,设备开放式的原始数据接口为人工智能训练提供高质量素材。浙江大学医学院利用U70采集的10万例心电数据,开发出可识别27种心律失常的深度学习模型,诊断准确率达98.7%。这种“设备-算法”协同进化模式,正在加速医疗AI的商业化落地。

数字式多道心电图机U70的出现,不仅意味着更清晰的心电波形与更高效的诊断流程,更标志着心血管疾病防治从“被动治疗”转向“主动预警”。当每一次心跳都能被精准解码,人类距离征服“头号健康杀手”的目标,无疑又近了一步。

客服1

客服1